UHLER

Das Dorf

MÜHLEN

Mühlen in Uhler

Sulz- oder Mohrenmühle

Junkersmühle

Gräfenmühle

Brudermühle

Altmühle

Löher-, Steiness- oder Hirtsmühle

Neumühle

Gesellschaftsmühle

Öl und Lohmühle Steffen

Mühlen in Uhler

Historische Aufzeichnungen wie Bauanträge, Konzessionen und Erbbestandsbriefe könnten noch in den Archiven der Bürgermeistereien vorhanden sein, aber selbst diese liefern kein vollständiges Bild der Uhlerer Mühlengeschichte, insbesondere nicht für die letzten hundert Jahre. Mühlen waren ein wesentlicher Bestandteil der Technikgeschichte und wurden nach Antriebsart und technischer Funktion in verschiedene Typen unterteilt, darunter Wasser-, Wind- und Göpelmühlen.

1835 gab es im Amt Kastellaun 46 Mühlen mit 56 Mahlgängen. In Uhler wurden mehrere Mühlenbesitzer aufgeführt, darunter Jacob Petri, Adam Junker und Johannes Maltaner. Maltaners Sulzmühle war eine der wenigen, die wirtschaftlich erfolgreich war.

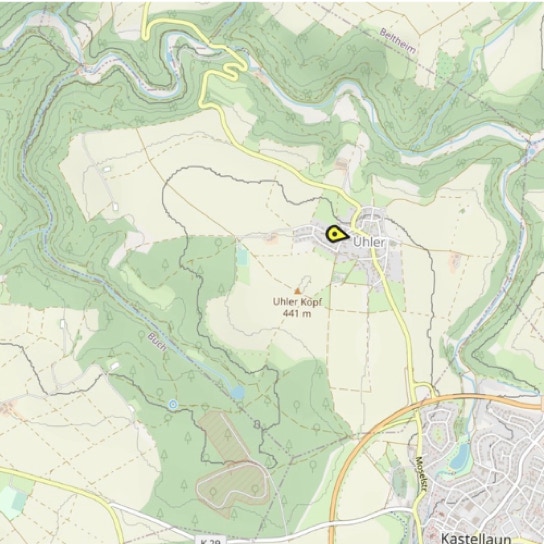

Die Geschichte der Mühlen in Uhler ist komplex und teilweise schwer zu rekonstruieren. Hinweise deuten auf Standorte wie die Waldmühle im oberen Urbachtal und eine Gesellschaftsmühle in östlicher Richtung hin. Trotz der fragmentarischen Überlieferung bleibt die Bedeutung der Mühlen in Uhler als technische und wirtschaftliche Einrichtungen unbestritten.

Sulz- oder Mohrenmühle

Die Sulz- oder Mohrenmühle, benannt nach ihrem letzten Besitzer, liegt nahe der Mündung des Urbachs in den Deimerbach. Hinweise auf die Mühle gibt es seit dem 18. Jahrhundert, wie beispielsweise aus einem Gemeindebuch von 1765 hervorgeht.

Seit 1870 war die Mühle im Besitz der Familie Mohr. Ein Zeitungsartikel von 1949 beschreibt die Herausforderungen durch Trockenheit, die den Mühlenbetrieb beeinträchtigten. Um das Problem zu lösen, wurde das Mahlwerk in wasserarmen Zeiten durch einen Dieselmotor ersetzt.

Die Mühle diente als Kundenmühle für umliegende Dörfer und verfügte über neun Hektar Land für Landwirtschaft. Die Modernisierung der Mühle umfasste ein Becherwerk und einen vergrößerten Lagerraum, um die Arbeit zu erleichtern. 1958 wurde die Mühle an das Stromnetz angeschlossen, was den Betrieb weiter modernisierte.

Altmühle

Die Altmühle, auch bekannt als Bauernmühle, ist historisch als die „Uhler Gemeind-Mühl“ bekannt und stammt aus dem 18. Jahrhundert. Die Besitzverhältnisse der Mühle sind historisch schwer nachzuvollziehen. Bis zu ihrer Stilllegung wurde sie als Genossenschaftsmühle betrieben. Es wird vermutet, dass die Altmühle der Nachfolgebau der ehemaligen Uhlerer Mühle auf Löh ist.

Am 2. März 1699 wurde berichtet, dass die Gemeinde Uhler ihre alte Mühle abgerissen und flussabwärts neu aufgebaut hat, wobei die neue Mühle größer war als die alte. Dieses Bauvorhaben wurde von der sponheimischen Herrschaft unter der Bedingung genehmigt, dass die Gemeinde jährlich einen halben Malter Korn als Abgabe zahlt.

Es könnte sich bei dieser Mühle um die Mühle des Schultheißen Franz von Oweiler handeln, die 1652 nach einem Brand neu errichtet wurde. Der Mühlenpacht betrug 5 Malter, sieben Simmer Frucht und 36 Albus Geld. Eine nahegelegene Ölmühle musste zudem 1 Malter Frucht an die Amtskellerei liefern.

Im Jahr 1710 wird erstmals von der Steinessen Mühle auf Löh berichtet. Die Gründe für die Verlegung der Mühle sind nicht bekannt, jedoch war es zur damaligen Zeit üblich, Mühlen bei Bedarf an verschiedenen Orten zu errichten, wobei der Nutzen der Herrschaft zugutekam.

Junkers Mühle oder Lauxenmühle?

Die Junkersmühle, die heute als Gastronomiebetrieb genutzt wird, stellte ihren Mühlenbetrieb im Jahr 1958 ein. Die Familie Junker war spätestens seit dem 19. Jahrhundert in der Region ansässig, doch der genaue Zeitpunkt ihrer Ankunft in Uhler bleibt unklar. In den 1830er Jahren gab es Diskussionen mit den Behörden, als Adam Junker ohne Genehmigung eine Ölmühle errichtete. Die Beschwerden der benachbarten Wiesenbesitzer wurden letztendlich abgewiesen und die Mühle wurde nachträglich legalisiert.

Es wird vermutet, dass diese Mühle einst von Nikolaus Laux im 18. Jahrhundert betrieben wurde. Laux zahlte Pacht und weitere Abgaben, um die Mühle zu betreiben. Nach seinem Tod im Jahr 1761 führte seine Familie die Mühlentradition fort, wobei Verbindungen zu anderen Müllerfamilien durch Heiraten geknüpft wurden. Diese historischen Details beleuchten die enge Verflechtung der Mühlenbetriebe und Familien in der Region.

Neumühle

Die Neumühle wurde im Jahr 1902 errichtet, nachdem die Gesellschaftsmühle abgerissen wurde. Das Baumaterial der alten Mühle fand dabei erneut Verwendung. Zu den ersten Baumaßnahmen gehörte der Ersatz des Holzstegs über den Großbach durch eine solide Eisenträgerbrücke. Die hangseitige Stützmauer und der Unterteich wurden mit beständigen Bruchsteinen errichtet.

Helmut Weißhaupt schildert in einer Abhandlung über die Neumühle, dass der Bau in Fachwerkweise ausgeführt wurde, wobei die Gefächer mit Bimskalkstein ausgefüllt wurden. Beim Innenausbau wurde das noch brauchbare Holz der alten Mühle wiederverwendet, inklusive der schweren Treppe vom Fuß zum Mittelboden.

Nachdem die Dachdecker die Giebelseite zum Unterdeich in zweiter Stockhöhe beschlagen hatten und das Dach eingedeckt war, starteten die Mühlenbauer ihre Arbeit. Dies war finanziell sehr aufwendig für die Mitglieder der Mühlengesellschaft. Ein technisches Highlight war der Einsatz eines im Mehlgehäuse rotierenden, mit Seide bespannten sechseckigen Zylinders zur Verbesserung der Mehlqualität und -ausbeute.

Die Löher oder Steinesse-Mühle oder

Hirths Mahl- und Ölmühle

Die Geschichte der Löher oder Steinesse-Mühle ist durch häufige Besitzwechsel und komplexe verwandtschaftliche Beziehungen geprägt. Ursprünglich im Besitz von Johann Jacob Noohs, wechselte die Mühle in den 1720er Jahren durch Heirat zu Peter Hirth. Unter Hirths Leitung geriet die Mühle in Schwierigkeiten, was zu Kompetenzstreitigkeiten und einem Angebot der Gemeinde Uhler führte, die Pacht selbst zu übernehmen.

In den 1750er Jahren übernahm Peter Wercking die Mühle, die in einem schlechten Zustand war und später abbrannte. Trotz wirtschaftlicher Probleme und gesundheitlicher Krisen, wie der roten Ruhr, überlebte die Mühle unter Werckings Führung.

1772 starb Lorenz Bongard, der die Mühle in einem schlechten Zustand hinterließ. Bongard war aus Bubach gekommen und hatte die Witwe von Jakob Wercking geheiratet. Sein Sohn J. Theobald folgte ihm als Müller nach und heiratete die Tochter eines anderen Müllers.

Im 19. Jahrhundert wurde die Mühle unter dem Namen Petri bekannt, nachdem J. Philipp Petri, der Maria Wercking geheiratet hatte, die Mühle übernahm. Es bleibt jedoch unklar, ob dies dieselbe Mühle ist, die später von den Müllern Petry und Peter Georg Müller geführt wurde. Letzterer verließ die Mühle 1873 fluchtartig.

Der Ursprung des Namens „Lorenze“-Mühle ist unklar, könnte jedoch auf den Vornamen des Vorbesitzers Bongard zurückgehen.

Brudermühle oder

Kreuschers-Mühle?

Die Brudermühle, auch als Kaffeemühle bezeichnet, liegt oberhalb der Gräfenmühle auf der Beltheimer Seite des Deimerbaches im Distrikt Löhe. Sie ist höchstwahrscheinlich identisch mit der im 18. Jahrhundert entstandenen Kreuschers-Mühle. Der Müller Henrich Kreuscher beantragte 1760 den Bau einer Mühle im Distrikt Löhe, was 1763 genehmigt wurde. Jedoch konnte der Bau wegen hoher Kosten und Schwierigkeiten nicht ausgeführt werden.

Kreuscher wollte später an einem anderen Standort eine Ölmühle errichten, geriet aber in Konflikte mit den Anwohnern und der Gemeinde, da er seine Pachtverträge nicht einhielt. Trotz dieser Schwierigkeiten wurde in einem Mühlenverzeichnis von 1817 eine Kreuschersmühle erwähnt, was darauf hinweist, dass Kreuscher letztendlich eine Mühle errichtete.

Im Laufe der Jahre wechselte die Mühle den Besitzer und war 1870 im Besitz von Peter Junker, der sie nach Uhler verlegte. Im Hausbuch von Georg Philipp Müller wird 1911 ein Eintrag über die Brudermühle vermerkt, und 1920 wurde dort das erste Korn gemahlen. Die Geschichte dieser Mühle ist von zahlreichen Genehmigungsproblemen und Streitigkeiten geprägt, was die Verwirrung um die genaue Anzahl der Mühlen im 18. Jahrhundert verstärkte.

Gräfenmühle

Die Gräfenmühle befindet sich auf Uhlerer Gemarkung und hat eine wechselvolle Geschichte. Ursprünglich soll sie 1784 in den Besitz von Adam Junker übergegangen sein, jedoch gibt es keine schriftlichen Belege dafür in den Einwanderungslisten oder Gemeinderechnungen dieser Zeit. Ein Kirchenbucheintrag von 1813 erwähnt Nicolaus Junker, was darauf hindeutet, dass die Familie Junker zumindest zu diesem Zeitpunkt mit der Mühle in Verbindung stand.

Im Jahr 1835 wird die Gräfenmühle in einem Verzeichnis für die Bürgermeisterei Kastellaun als im Besitz von Jakob Gräf geführt, der sie an einen Weirich verpachtete. Gleichzeitig wird Friedrich Junker als Besitzer einer anderen Mühle genannt, die wahrscheinlich die Brudermühle ist.

Die Bezeichnung „Weizenmühle“ für die Gräfenmühle ist ungeklärt, da es dafür keinen dokumentarischen Beweis gibt. Die Mühle wurde 1900 stillgelegt, als der letzte Besitzer nach Kastellaun zog. Danach wurde sie als Wochenendsitz verkauft und von bekannten Persönlichkeiten wie Fritz Walter besucht. An den ehemaligen Besitzer Robert Weinand erinnert man sich in Uhler aufgrund seiner großzügigen Spenden für den örtlichen Sportplatz.

Öl- und Lohmühle Steffen

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts beantragte Peter Steffen die Erlaubnis, eine Öl- und Lohmühle zu errichten, die mit seiner bereits vorhandenen Mahlmühle am Rotherbach verbunden werden sollte. Dieses Gesuch deutet darauf hin, dass es möglicherweise schon vorher eine ähnliche Mühlenstruktur gab, was auch durch alte Flurbezeichnungen gestützt wird. Die Genehmigung für den Bau der Mühle wurde am 18. Dezember 1700 erteilt, unter der Bedingung, dass Steffen sechs Simmer Hafer als Pacht zahlt, wobei vier von der Ölmühle und zwei von der Lohmühle stammen sollten, zusätzlich zur bestehenden Mühlenpacht.

Peter Steffen, bekannt als „Heckenmüller“ in Uhler, war katholisch und heiratete vor 1677 Anna Catharina Schuch. Er war ein Außenbürger von Uhler und leistete 1679 und 1681 seinen Treueeid. Die genaue Lage der Mühle konnte nicht bestimmt werden, und es gibt keine weiteren Hinweise darauf, ob Steffen möglicherweise auf der Heckenmühle bei Roth tätig war.

Gesellschaftsmühle

Die Mühle unterhalb des Mühlenbergs, nahe der Brücke zum Rehberg, wurde 1900 abgerissen. Laut Überlieferung und Akten war es die 1846 von Georg Schug und Mitstreitern beantragte Mühle. Ein tragisches Ereignis war der Tod von Adam Boos, als er Eis am Mühlrad beseitigen wollte.

Widerstände und Anträge

Der Bau der Mühle wurde am 29. Mai 1846 zunächst abgelehnt. Die Dorfbewohner, darunter viele Väter großer Familien, beschwerten sich über hohe Müllergebühren und wollten eine eigene Mühle. Sie argumentierten, dass dies eine Erleichterung für die Gemeinde darstellen würde.

Ein weiterer Antrag von Adam Theis und elf Konsorten, eine Mühle nahe der Bauernmühle zu errichten, scheiterte ebenfalls. Die Gebrüder Junker und Nikolaus Petry erhoben Einspruch, jedoch nicht fristgerecht. Das Landratsamt wies darauf hin, dass bereits sechs Mühlen existierten, und eine neue Mühle die bestehenden Müller in ihrer Existenz bedrohen würde.

Entscheidung und Verzicht

Ein Genehmigungsantrag von 1836, eine Mühle auf Gemeindegrund zu bauen, wurde aufgegeben. Der Landrat meldete am 23. Oktober 1837 den Verzicht auf den Bau. Trotz der Bemühungen der Dorfbewohner blieb die Errichtung einer neuen Mühle eine unüberwindbare Herausforderung.